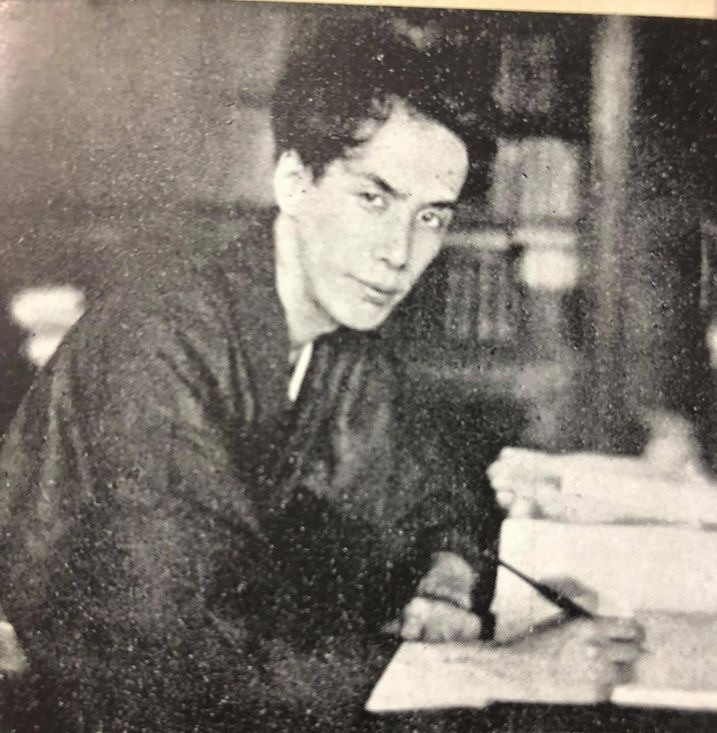

今回の記事では、日本文学を代表する文豪として知られる大正時代の小説家 芥川龍之介を紹介します。

1892年、東京で生まれた彼は生後間もない頃に母が精神を病んで発狂し、伯母に預けられ育てられました。この生みの母は芥川が11歳の時に亡くなっています。宿命的とも言うべきこの血筋は芥川の一生に付きまとうことになります。成長してからも彼は「自分も母のように発狂するのでは」と恐れていたそうです。

1913年、東京帝国大学に進学した芥川は若いうちから作家としてメキメキと頭角を現します。在学中に後々何世代にもに渡って読み継がれることになる短編「羅生門」を書き上げると、師事した夏目漱石の励ましもあり、次々に傑作短編を発表していきます。

作家としては順風満帆な芥川でしたが、私生活はそうはいかず、血筋がまたしても彼の人生に暗い影を落とします。

恋愛は家柄によって左右され、経済的に一族を養うプレッシャーを背負い、20年代に入ってからは自身の体調も悪化していく。そんな暮らしの中で彼の神経は衰弱していきました。

こうした私生活は作家としては間違いなくインスピレーションの源になっており、人間のエゴイズムを描いた作品群や、厭世的な言葉の数々からその影響を見て取れます。

特に得意としたアフォリズムでは、切れ味鋭く人間、社会、恋愛、宗教などに対する自身の考えを綴っています。

1927年、芥川は「ぼんやりとした不安」という有名な言葉を理由として残し、服毒自殺によってこの世を去ります。35歳の若さでした。

長編小説を書き上げることなく生涯を終えた芥川ですが、彼が十年余りの短い作家人生の中で残した数々の短編小説は、大正時代の日本文学を代表するものとして読み継がれ、日本一有名な文学賞にもその名を冠されています。

芥川は芸術に理解のある家庭で育ったことと、英文科で学んだことが影響し、日本の古典文学から舞台設定を引用したり、海外の文学者や哲学者への言及を作品内で多く行っています。

作中で語られるストーリーラインはシンプルで、筋らしい筋のないものも少なくありません。しかし、人間のエゴイズムや自意識、認識の不確かさを巧みな心情描写であぶり出しており、そこに作家としての独自性を感じさせます。

今回の記事では、そんな芥川龍之介の数多い作品からピックアップしたおすすめの作品を時系列で紹介します。

最高評価は☆×5つ。★は0.5点分です。

羅生門/1915年

芥川初期の代表作であり、もっとも知られた作品の一つ。

荒廃した情景描写はおどろおどろしく、さながらホラーのような導入から、善とは何か?悪とは何か?その狭間で揺れる心理描写が描かれます。善行は捉え方一つ、立場一つで悪行になり、その逆もまた然り。さらには、悪を取り締まろうとする善意さえも、実は自身の支配欲を満たすものかもしれない。そもそも善と悪を定める基準とは何なのか?そんな人間の危うく不確かな道徳観を描いた傑作です。

評価☆☆☆☆

鼻/1916年

師である夏目漱石の激賞を受け、芥川の名を一躍知らしめた作品。

長い鼻を笑い、短くなった鼻も笑う。人の不幸に同情しながらも、それを探し続け、見下して嘲笑うことで自分に満足する周囲の人々の利己主義がよく語られますが、主人公自身の心境の変化も見どころです。元に戻った鼻を見て、もう誰にも笑われないと安心する彼には、人の心に存在する利己主義がそれとなくしか見えておらず、きっとまた笑われることになる。そんな予感を残す結末が切なく、やるせない思いを引き起こします。

評価☆☆☆☆

芋粥/1916年

ずっと求め憧れていたものが、いざ目の前に並び手が届くと、とたんに魅力が失われ、追いかけていたころの自分がその満たされない願いによって満たされていたことを知る。「鼻」でも描いたアンビバレントな人間の心理をより当人の内面にフォーカスして描いています。「羅生門」から共通しているのは、主人公がいずれも相反する自分の内面の感情の動きにそれとなくしか自覚的でないところ。明確なポリシーのもとに動いている人がおらず、だからこそ周囲の言動に翻弄されます。そして芥川はその微妙な感情の揺れを巧みに描き出しているのです。

評価☆☆☆★

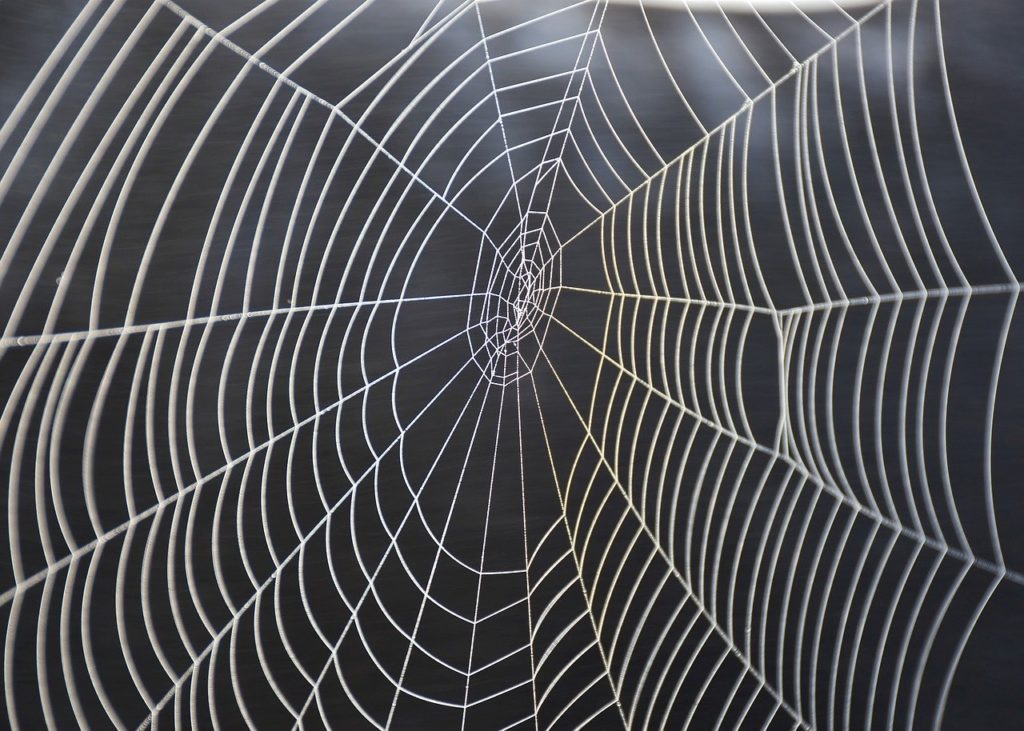

蜘蛛の糸/1918年

1916年に大学を卒業した後、芥川は海軍で英語教師を務めながら執筆活動を行っていました。いわばサラリーマン作家時代とも言えます。

この時期、彼は生涯を通じて描き続けることになる人間のエゴイズムや不確かな認識と道徳観、罪と罰の意識といったテーマは変わらず探求しながらも、古典に題材をとっていた初期から徐々に作風を広げていきます。

童話として芥川作品でも随一の認知度を誇るこの作品は子どもでも分かるシンプルなストーリーの中にそういったテーマを存分に盛り込んでおり、入門に最適です。

評価☆☆☆★

地獄変/1918年

芥川の芸術至上主義的な側面が色濃く出た作品。

善悪の概念や道徳的意識など優れた芸術作品の前では無価値であるというメッセージは、彼の作家としての活動とその作品に対する信念と自負を感じます。作者がどんな人間であろうと、創り出した作品は脈々と受け継がれ、その価値を伝えていくのだとでも言うようです。

そうした主張を抜きにしても、戦慄のクライマックスに向けて伏線が張られていくストーリーテリングは読み応えがあります。

評価☆☆☆

奉教人の死/1918年

この頃から、芥川はキリスト教にまつわる物語を多く手がけるようになります。今作はその中でも代表的な一作です。

信仰深い人々であっても、真実にたどり着いているわけではなく、むしろ嫉妬や噂に振り回されている辺りは、それがたとえ仏教であろうと何であろうと、信仰は慰めでしかないと感じていたような印象を受けました。ストーリーはやや単調に感じましたが、驚きの結末では、映画的な迫力をもった描写が冴えわたっています。

評価☆☆★

杜子春/1920年

1919年、芥川は教職を離れ新聞社に入社、執筆に専念できる環境を手に入れます。さらに同年には結婚し、翌年息子が生まれ、公私ともに順調に見える時期です。

今作はそんな充実した私生活を反映するかのように、比較的温かいタッチで童話のような雰囲気を持っています。周囲の人間への不信感は芥川の実体験が、母からの無償の愛情により真っ当に生きることを選んだ主人公には芥川の憧れが反映されているように感じました。

評価☆☆☆

藪の中/1922年

1921年、芥川は仕事で中国に滞在することになります。この出張からの帰国後、体調を崩しがちになり、度々療養生活を余儀なくされました。この体調不良はその後晩年まで彼を苦しめることとなりました。

そんな時期に書かれた今作は芥川の新境地ともいえる斬新な構成でした。古典に題材をとってはいるものの、複数の視点からバラバラに語られることで物語を浮かび上がらせます。しかしこれらが微妙に食い違い、結局真相は分かりません。誰もが少しずつ恥や見栄、嫉妬などのエゴを主観に混じらせることは、彼が初期からテーマとしている人間の認識と価値観の不確かさを正に表しています。

評価☆☆☆★

トロッコ/1922年

子どもの頃に誰しもが抱く感情の移ろいを巧みに描写した傑作。

大人には理解し難い理由のない憧れ、初めての体験に湧き上がる快感、掌握できないことへの漠然とした不安、そしてまた大人には理解し難い安心。それらが瑞々しく、そして儚く描き出されています。

そして特筆すべきはこの小さな冒険を人生そのものとして象徴させる結末です。期待通りに事が運んで有頂天になることもあれば、それが思ったほどでもなく味わう失望もある。未知の体験に舞い上がることもあれば、一つずつ閉じていく世界に不安を覚えることもある。そしてそんな感情に振り回されながら、どこに向かうとも、いつ終わるとも分からないレールの上をコントロール不能のトロッコで走りながら疲れ果てていく。

ピュアな子どもの心理描写と芥川の人生観を短いストーリーの中に重ね合わせて描いた美しくも切ない物語です。

評価☆☆☆☆☆

侏儒の言葉/1923年

アフォリズム集であり、物語性から解放されている分、芥川の思想を知るのにうってつけの作品です。

短いものは一文ですが、その中に人生、哲学、恋愛、社会、芸術、生と死といった要素が鋭く切り取られており、短編を得意とした彼の極致とも言える真骨頂です。

読み手の心情や年齢によっても心に響く言葉は変わっていくと思います。その意味で、定期的にマーカーを引きながら読み返したくなります。

評価☆☆☆☆

河童/1927年

この頃、義兄の自殺など親族間での問題が続き、自身の体調不要とも相まって芥川は精神的に追い詰められていきました。そして1927年7月、服毒自殺によって帰らぬ人となったのです。

自殺の前に発表された本作は芥川が生涯追い続けたテーマを凝縮した集大成的な傑作となっています。

精神を病んだ男によって語られる河童の国の物語で、河童たちは人間と近しい部分と異なる部分を持った文明を築いており、その差が人間社会の愚かな部分や醜い部分を浮かび上がらせます。人生と命の価値と意義、恋愛の在り方、芸術と社会の関係。「侏儒の言葉」ではアフォリズムとして言及したテーマを物語の中に落とし込み、鋭い風刺に仕上げています。

評価☆☆☆☆★

歯車/1927年

生前に序盤のみ発表され、死後に続きが結末まで発表された晩年の代表作で、芥川の最高傑作に推す声も多いそうです。

明確なストーリーはなく、ホテルで執筆しては街中を放浪する、この繰り返し中に主人公の衰弱していく精神を描き出しています。不安に襲われたり、苛立ちを覚えたり、頭痛に悩まされたり、不意に現れる歯車におびえたり、宿命的な連想にとらわれたり、ひたすら続く心理描写はこの主人公の頭の中に読者を引きずり込んでいくような魔力を持っています。

評価☆☆☆☆★

或阿呆の一生/1927年

遺稿として死後に発表された本作は、芥川が自身の人生の中における印象的、象徴的なシーンを描写した、小説というよりはエッセイに近い作品です。

映像が目に浮かぶ詩的なものから、直接的なメッセージまで、断片が走馬灯のように流れていきます。語るテーマはいつもの芥川節ですが、アフォリズムでも物語でもないためか、もっとも素直な心情の吐露に感じられ、日記を読んでいるような感覚に陥ります。

評価☆☆☆

さいごに

いかがでしたか?

教科書で誰もが一度は読んだことのある作家ですが、腰を据えて作品群を読んでいくと、芥川の内面の思索がまるでわがことのように伝わってきます。

この記事が芥川の短編集を手に取るきっかけになればうれしいです。

コメント